Llevo tanto tiempo callado y apaleado que cuando digo entrecierro los ojos tristes con media sonrisa y me cubro la cara con la mano por encima de la frente por si acaso. Para notar esa amortiguación invisible que te abraza el alma. Solo así he podido cuidar de mí mismo.

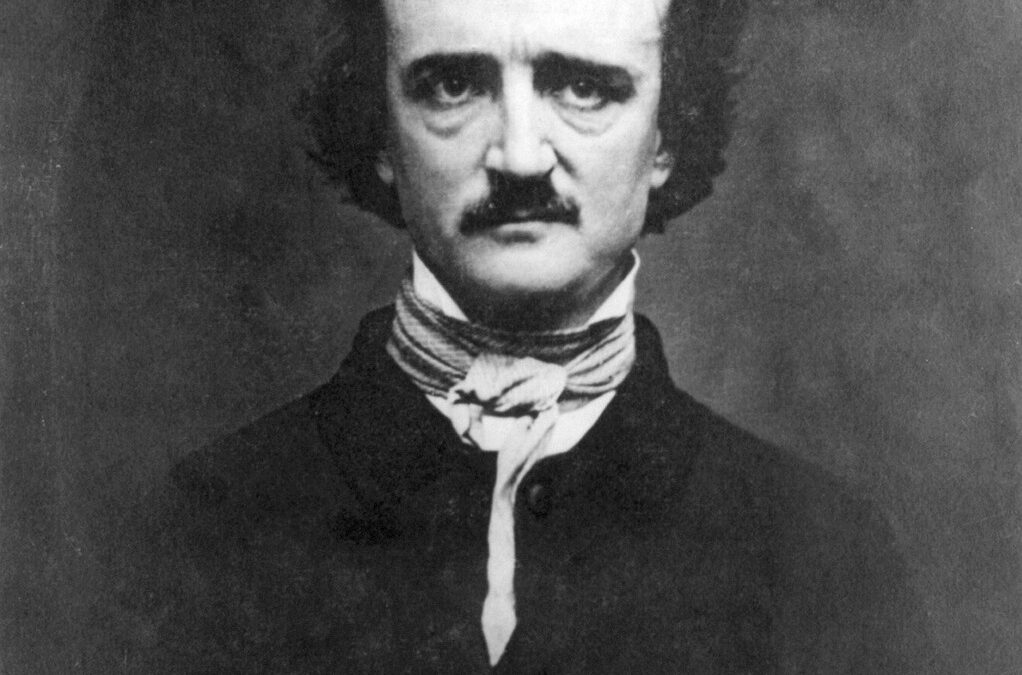

No me gustan los extremos ¿Para qué quiero que me defienda la copia de un Dios que me ha arrojado desde siempre al mismo abismo? ¿Una y otra vez? ¿Como ese deportista que supera muchas veces su propio límite? ¿Para que me una a sus filas? El verdadero Dios también es ciencia, una ciencia aún desconocida sin esa sutileza autoritaria y obispal que te envuelve silenciosamente como un perfume y te hace cambiarte de acera enseguida, que no sé qué es peor.

Hay quien dice que si no cree en Dios, tampoco cree en el diablo, esto me parece lo más coherente. Pero el verdadero Dios, el utópico, el que ha construido ese entramado de planos y realidades superpuestas conectadas mucho antes del mono, nos observa con la paciencia del amor en compañía, seguramente, de sus compañeros arquitectos. Aunque nosotros lo unificamos todo por costumbre. Pero no me entretendré en lo desconocido porque no me da la gana.

¿Cómo incluiremos en nuestra delicada historia amorosa, a esa copia de Dios bronco y guerrero que se pasa el día en su habitación sobrecalentada del piso alto, tendido en un lecho enorme como un barco, y que tiene una respiración bronquítica y ruidosa, con una tos fea de fumador empedernido?

Esa copia es la que hurga en la basura como un enorme perro mientras nosotros con nuestra tristeza en los ojos, ahora que es lunes y el campo es más inmenso y solos en torno a él pululan platos de cartón sucios y latas de cerveza, tragamos pedazos de desierto y calma que se amontonan en su figura, mientras miramos alrededor de él, agachándonos, hurgando en la basura como un enorme perro.

Los restos de esas fogatas parecen dentelladas suyas, no de los hombres, que se incineran en ellas antes de irse, último rito de cohesión con sus vasos de plástico y las botellas.

Colgado de una percha en la pared, el uniforme azul marino de sus Ejércitos. Los cristales de su ventana retiemblan con esas lejanas explosiones cósmicas y con el continuo soplo del viento. En el pecho lleva tatuada la nebulosa del Anillo. Y en la espalda, la Cruz del Sur.

El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostarme, me conduce hacia fuentes tranquilas, —dicen por la radio que tiene sintonizada en Finisterre.

Esa copia de Dios no se siente sola, pero tampoco acompañada.

0 comentarios