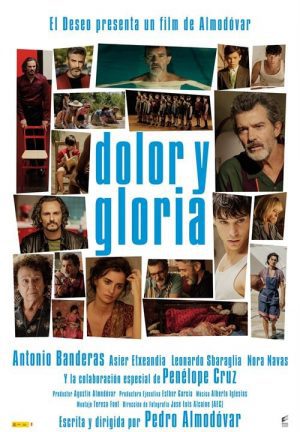

Que cada estreno de Pedro Almodóvar es uno de los acontecimientos cinematográficos en clave nacional habrá poca gente que lo ponga en duda. Un realizador que desde sus inicios con «Pepi, Lucy y Bom y otras chicas del montón» y «Laberinto de pasiones» consiguió, no solo epatar y transgredir, crear un universo propio con obras maestras («¿Qué he hecho yo para merecer esto?» o «Mujeres al borde de un ataque de nervios»), grandes películas («Todo sobre mi madre», «Hable con ella» o «Volver») e incluso decepciones («Kika» o «Los amantes pasajeros») pero que hasta en las fallidas se nota la impronta y el sello de su peculiar visión y puesta en escena. Con solo unos fotogramas cualquier espectador sabe que está ante un film de Almodóvar.

Y tras una última etapa marcada por la irregularidad de la antes mencionada «Los amantes pasajeros» o «Los abrazos rotos» frente a las mejores «La piel que habito» o «Julieta», el genio vuelve a brillar con una cinta que en ningún momento disimula un cariz autobiográfico y que estamos convencidos que ha tenido que ser un rodaje durísimo, pues desnudarse de esta manera no es fácil. Ninguna confesión lo es. El guionista se transforma en un director llamado Salvador Mallo, alguien que por problemas físicos no va a poder hacer lo único en lo que destaca, lo que sabe hacer. Encerrado en la soledad de su apartamento recuerda su infancia en una Valencia que parece La Mancha,

Nota: 85

su descubrimiento del amor, del cine y el hastío de vivir con dolor y un vacío por no poder filmar que nada ni nadie puede llenar. Un retrato nostálgico donde convergen el primer amor, el Madrid de los ochenta, el actual y la heroína como única evasión al dolor. Un hombre al que las retrospectivas sobre su obra y las alabanzas dejan sorprendido (-¡pero como pueden admirar mis películas en Islandia!-) y que no duda en criticar parte de su carácter, como dejar de hablar con el actor de su cinta más famosa por unos problemas, entendemos que de ego, igual que sucedió con Carmen Maura que pasó de ser su musa a no volver a trabajar en casi treinta años (los que van desde «Mujeres al borde de un ataque de nervios» a «Volver»). Salvador Mallo tiene múltiples aristas, sirve para crear otros mundos y, tal vez, no para vivir el que le ha tocado, refugiado entre sus obras de arte y sus libros, más tras el fallecimiento de su madre.

El Almodóvar guionista emociona con ese desgarrador «libreto» pero queda inmerso en una dirección excelsa, a la altura de los grandes maestros que tanto venera como los del neorrealismo italiano o Douglas Sirk, aunque ese tinte autobiográfico enlaza con el «8 y medio» de Fellini, con la preciosista fotografía de José Luis Alcaine o la absoluta banda sonora de Alberto Iglesias, otro artista «tocado con la varita mágica» desde sus inicios con Julio Medem.

Y si el capítulo técnico es colosal, el actoral no es para menos con un Antonio Banderas, con el mejor papel dramático de su carrera. Un émulo excepcional que lleva todo el peso de la trama y con una interpretación que emociona. Y encima bien secundado por Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia o Julieta Serrano. Juntos consiguen que la más de hora y tres cuartos pasen en un suspiro y devuelvan al autor que tanto sorprendió a un joven que de adolescente se sorprendía una tarde en los extintos Cines Madrid de la Plaza del Carmen con «Mujeres al borde de un ataque de nervios». Luego fueron llegando «¡Átame!» en el Fuencarral, «Tacones lejanos» y «Kika» en el Palacio de la Música o «La flor de mi secreto» en el Palacio de la Prensa. Sí, ese joven soy yo. Es el día de las confesiones.

Me parecería más hermoso que estuviese pensando en Julieta Serrano y no en Carmen Maura, y de ahí que aparezca en la película.