Ayer, sin ir más lejos, me di cuenta de algo que, en tiempos, cuando entonces, era una evidencia para mí y que, sin embargo, había olvidado.

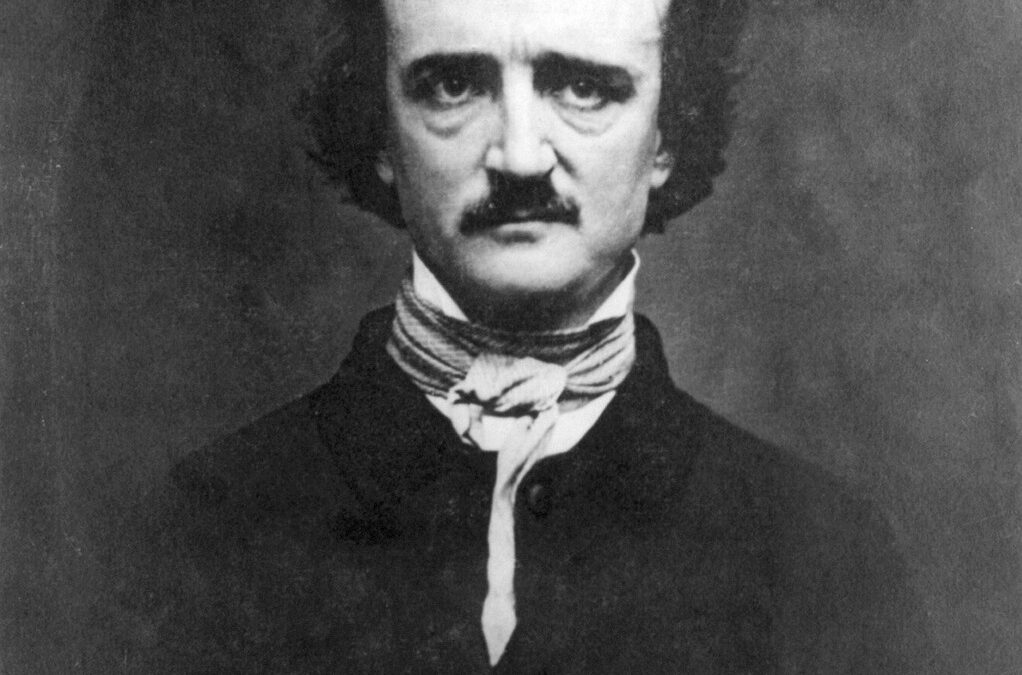

La poesía nos recuerda —constante, continuamente, siempre— que existe un más allá. No un cielo o un infierno o unos dioses o una simple nada. Me refiero a un más allá menos organizado, sin protagonistas ni premios o castigos extra.

Propiamente no se trata de un más allá, sino de que hay asuntos y realidades que nos superan: que están por encima de nosotros, los ciudadanos de una humanidad que parece débil y confusa y cruel, cuya única sabiduría —aparte del uso del dólar— es huir hacia adelante, aunque no sepa ni adónde va ni de qué escapa: posiblemente de sí misma.

La poesía no nos va a salvar de nada, sólo nos dice una y otra vez que todo, casi todo, es un enigma, y que desconocemos el sentido real de la vida, de la muerte y del amor, de nosotros mismos, de por qué pasa un pájaro volando o se levanta, de pronto, un viento poderoso en medio de la tarde.

Ayer supe de nuevo, recordé, que la realidad, cualquier realidad, siempre nos supera y nos desconcierta, y con frecuencia nos atemoriza hasta el terror. Porque la realidad trivial, plana, consabida, esa que hemos acomodado a nuestras necesidades y hemos recortado hasta hacerla de nuestro tamaño, es mentira, es una de las grandes mentiras que nos castra y nos empequeñece y nos anula y quita el valor y el sentido a nuestra existencia.

Sin poetas, sin intemperies, sin desequilibrados, sin inadaptados, este asunto de la especie humana se queda en el puro aburrimiento de lo consabido, sin aristas ni abismos, sin cielo ni infierno ni vida que los valga.

0 comentarios