A lo tonto, como quien no quiere la cosa, voy dando vueltas al cornudo asunto del otro, de los otros, de los demás, de los ajenos, que son solamente seres humanos, hombres, en los que hay algo indiscutiblemente lento y espeso, una esencia y unos pulmones para respirar.

Si nos guiamos por las apariencias, ellos, los congéneres, ya han decidido, en general, si son lobos o corderos, aunque es posible que tengan momentos del otro: en cualquier caso, la sombra que trota detrás de ellos marcha sin duda a cuatro patas.

Parece que pasan de todo, pero sólo hasta que dejan de pasar. Muchos prójimos se han dado cuenta de que todos somos contingentes, pero ellos, a ratos, en sus mejores o peores momentos, se sienten necesarios, muy necesarios, imprescindibles: es una de las cosas que les sirven para ir tirando y aguantar, para no darse todavía por vencidos.

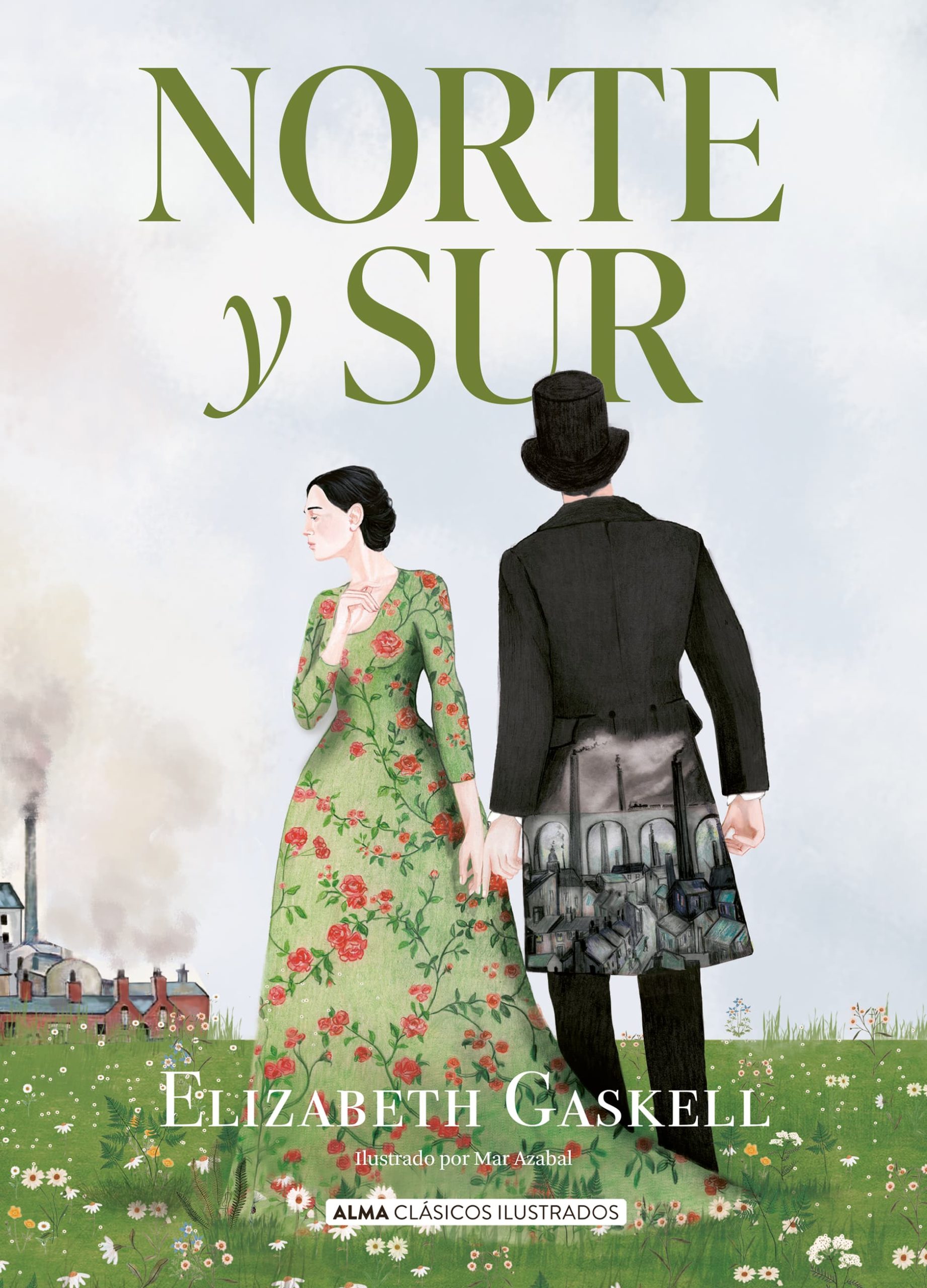

Pongamos el caso de un prójimo tipo, de un tipo medio: está como mirando hacia el sur, hacia Málaga, que es donde sucede todo lo que no sucede y está como haciendo cola, así, provisionalmente, ocupando y no ocupando el sitio que pisa, como esperando que le atiendan para comprar tabaco mientras va buscando el dinero en los bolsillos. Tiende a pasar desapercibido en el centro de una escena que no tiene escena, ni escenario, ni espectadores, pero evita erguirse, y está recogiendo –o encogiendo- los hombros, cruzando el brazo en diagonal por delante de su cuerpo, dejando que el flequillo le caiga, manteniendo los pies exactamente juntos y mirando más bien hacia abajo, en descenso, como diciendo, en suma, que está ahí pero que no, que es igual, que puede volver más tarde, otro día, que lo suyo no es importante, que en realidad no quiere nada, que no es él. Se trata de un pobre prójimo, asustadizo, a quien nadie ha querido nunca demasiado, nunca bastante ni suficiente.

El tiempo es el deshielo de la muerte –dijo el poeta, aunque muchos congéneres creen que no hay nada después de la muerte —y antes de la muerte tampoco— e intentan mantenerse unánimes en el circuito largo de sí mismos, en sus tiernos carriles: allá van, sin perder posiciones, con los siete colores bajo cero y la mirada de los ojos perdida.

Hace tiempo que echaron los cerrojos en vertical y en horizontal y quizá necesiten tomarse un buen biberón: cuando me los cruzo por la calle me dicen, sin palabras, que todavía no hay nadie en su tumba, o que se están hinchando de oído, de oscuridad, de otro otro, de luces feas: y así se quedan detenidos en dos sin abrazarse, esperando, tal vez, a que lleguen a dos sus dos cabezas, en un trance mental o emocional.

Necesitan testigos de su existencia, porque vivir es decir continuamente lo que vamos a hacer —y no sólo sentir ese algo irritante que está en el alma y desde el alma cae al alma, tontamente—. No saben todavía quiénes son, criaturas, pero sufren cuando los deforman, y tienen tiempo para afeitarse cada mañana y para hacer un servicio amoroso corto de café y largo de ocio.

por Narciso de Alfonso

0 comentarios